阳气足百病不生,可现代人阴盛阳衰,80%阳气不足。阳气就像是人体的士兵,抵制一切外邪侵犯,保卫人体安全,阳气足百病不生,则健康长寿。

我们周围不少朋友患有脂肪肝、高血脂、高血压,三天两头往医院跑,常年被这些慢困扰,他们的脉象,都沉细无力,有时会有胸闷、心慌、气短、手脚冰凉等症状,在中医看来,这就是典型的阳虚症状。古中医把阳气比作天空与太阳的关系,如果天空没有太阳,那么大地就是黑暗不明,万物也不能生长。所以天地的运行,必须要有太阳。而人身的阳气,要调和才能现固它的防护功能,不然就会招致病邪的侵人体血液、津液在体内的运行循环,都需要

阳气为之敷布运行,而血液、津液需要通过阳气的汽化作用,才能营养全身而产生精神活动和一切的脏腑机能活动,如此才能生生

不息。

人体正常的体液都需要阳气来养护推动,体液占人体70%,阳气不足,最明显的一个表现就是人体湿邪过重。正常的体液是滋润人

体肌肤和运行五脏六腑必不可少的,过多或过少都会引起人体的病态反应。少了就是火,多了就是痰湿。现代人大部分的慢性病或疑难病症都是由阳气不足引起的,体内阴液失调造成的。

有的朋友会想,现在生活条件这么好,怎么好端端的阳气就跑掉了呢?其实,生活中到处都有伤害我们阳气的因素,只是被我们忽略罢了。那么什么消耗我们的阳气最多呢?是精神,是整天胡思乱想。

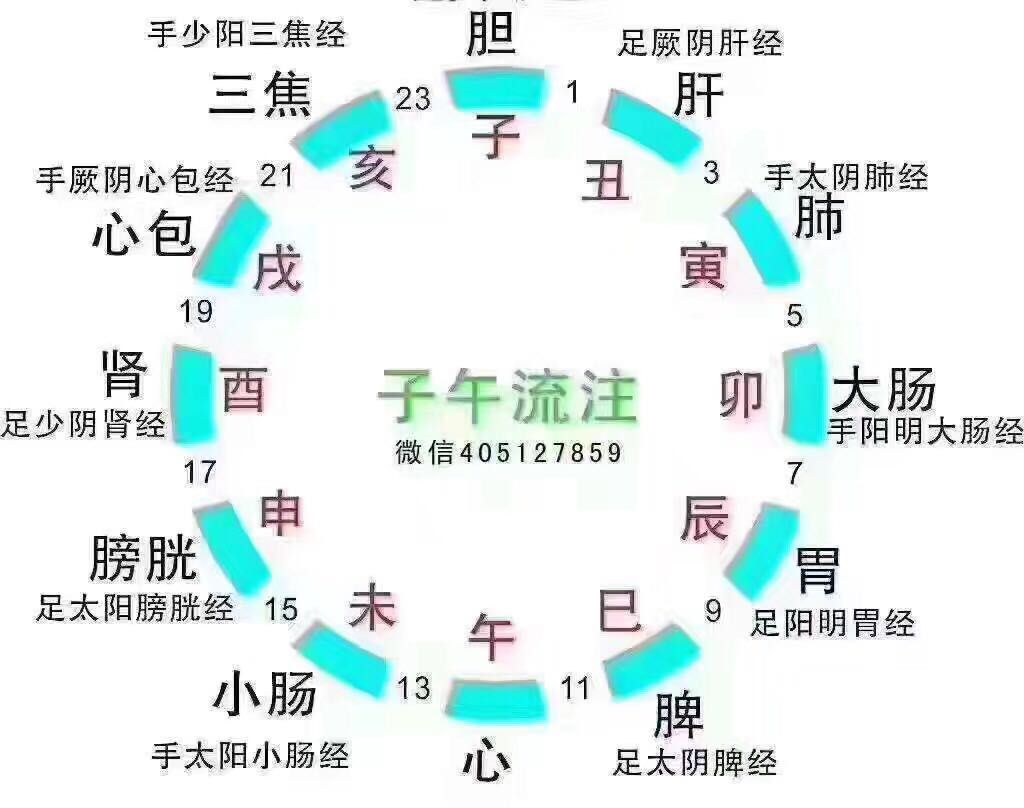

从道医角度讲,人体阳气五种外在表现的神、魂、魄、意、志,与人体器官有着紧密的联系。神属心,魂属肝,魄属肺,意属脾,志属肾,精神上的不调和,也会引发脏器的病变。这种无形的阳气,随时左右着人体的健康,这也是养生最大的秘密。就我们的形体来说,除去先天带来的疾病,24岁以前发的病,一般都没有大问题,因为人24岁之前先天的元阳之气很足,人体神经、肌肉、骨骼都处于最佳状态。24岁以后,人们身上的压力会逐步增多,耗费精神过度,也就是耗费阳气过度,身现出阴盛阳虚的状态。所以24岁以后的人生病,更应该从精神、情志层面去找病因,大部分疾病是精神、情志受到损害造成的。

“阳气不足,阴邪内生”是生癌之本

1

“天人相应”—癌症阳虚,与自然现象相通

自然界中有些物质,若置于没有阳光照射、阴暗潮湿的地方,天长日久,局部会发生霉变、长出菌块和锈斑,并逐渐扩展,最后腐朽成灰失去应有的性能和作用。这种霉变、菌块、锈斑、逐渐扩展、腐朽成灰的现象,与某些癌症的形态学及发展规律有相似之处。

在临床工作中对一些住院治疗的癌症病人(部分死亡)进行了详细的病史询问和临床观察。了解到大部分癌症病人在确诊前一年以上,都有程度不同的怕冷、畏寒、易感冒、乏力、睡眠差、食欲减退等抵抗力下降的表现。

其中,肝癌、胃癌病人还伴有消化不良、完谷不化或五更泄等。血癌、淋巴癌、肾癌等病人还伴有夜尿增多。更有一例左胫骨骨癌病人,进入夜晚时其患肢感冷痛刺骨、需得热则痛减,时间长达2年;此期间反复检查治疗,均不得确诊也未见缓解,2年后再次检查才被发现确诊。

这些自觉症状均为阳气不足的证候特征。

2

“阳气不足,阴邪内生”是生癌之本

古今医家都探索过癌症的发生机理,但还没有取得一致观点。笔者从中医学认为“肺痨”是由于“肺阴亏虚、感受痨虫”得到启发,认为癌症的发生机理主要是“阳气不足、阴邪内生”。

机体阳气先虚,阳不制其阴,则阴邪内生,日久成毒,毒邪渐致恶变而成癌。且癌毒为阴邪,聚集某脏腑或壅滞于某经络(体表),或流注于骨髓、血液之中,当人体“正气不足”时,便易患生癌症。

3

人体的阳气为什么会出现不足

阳为生之本,先天易耗损

阳气,与阴气相对,就功能与形态而言,指功能;就脏腑机能而言,指六腑之气;就体征表现而言,常形容容光焕发、面色红润、体态健硕、体力充沛、声音洪亮、目光有神等。阳气是人体物质代谢和生理功能的原动力,同时也是决定人体生殖、生长、发育、衰老乃至死亡的重要基础。其来源主要分为先天性和后天性,前者来自于父母,后者则通过胃腐脾化吸收食物中的精微转化而来。比如很多身体不健康的孩子,一看他们的母亲,就明白为何孩子不健康了,母亲是满脸蜡黄,瘦弱不堪,这是自己没有调理好身体,将体质给了孩子。

不良生活作祟,外寒内伤

天天吃冰冷的食物,导致脾阳不足,最终牵连肾阳不足。过度使用寒凉之药,比如西药里面的抗生素,比如中药里面的清热解毒的苦寒之药等等。还有是自己平时保养不当。比如,大冬天下雪,穿一条超短裙,丝袜,结果阳气受伤,导致阳虚。还有就是消耗过度,比如,夜夜笙歌,夜生活丰富,纵欲过度,这样的人,开始多是阴虚,然后阴虚累及阳虚,最终会导致肾阳不足。

正气不足,自然阳微易衰老

一般人的正常机体运转、情绪波动、工作、适应气温变化及修复身体创伤等各项活动都需要消耗阳气。随着人体的自然衰老,人们会出现正气不足的情况,其中有些老人,就会出现阳气不足的表现。

总之,中医认为,先天不足,禀赋虚弱;房室不节,肾气亏损;劳倦过度,耗损正气,形气受伤;七情过极,损伤脏腑,久而不复。饮食不节,损伤脾胃,不能化生精微,气血亏虚,内不能和调于五脏,外不能洒陈于六腑,渐至表里俱虚;起居失常,劳逸失度,损神伤形,耗气伤血。外感六淫,迁延失治,表邪入里,损伤脏腑,久则正气耗伤,久而不复;大病之后,失于调养。总不外先天与后天两方面因素。

4

阳气在生命活动中至关重要

阳气者,若天与日,失其所,则折寿而不彰;故天运当以日光明,是故阳因而上卫外者也——《黄帝内经·素问·生气通天论》。

《黄帝内经·素问》里说:"阳者卫外而为固也",就是指人体有抵御外邪的能力,这种能力就是阳气。在中医里又叫" 卫阳"、"卫气"。卫就是卫兵、保卫的意思。

阳气好比人体的卫兵,它们分布在肌肤表层,负责抵制一切外邪,保卫人体的安全。任何人,只要阳气旺盛,就可以百病不侵。人体血液、津液在体内的运行循环,都需要阳气为之敷布运行,而血液、津液需要通过阳气的汽化作用,才能营养全身而产生精神活动和一切的脏腑机能活动,如此才能生生不息。人体正常的体液都需要阳气来养护推动,体液占人体70%,阳气不足,最明显的一个表现就是人体湿邪过重。正常的体液是滋润人体肌肤和运行五 脏六腑必不可少的,过多或过少都会引起人体的病态反应。人之生长壮老,皆由阳气为之主。精血津液之生成,皆由阳气为之化。"阳强则寿,阳衰则夭",所以阳气决定长生。

古人把阳气比作天空与太阳的关系,如果天空没有太阳,那么大地就是黑暗不明的,万物也不能生长。所以天地的运行,必须要有太阳。而人身的阳气,要调和才能巩固它的防护功能,不然就会招致病邪的侵入。

5

阳气不足有哪些表现

阳气不达四末——手脚不温

冬季感到寒凉是正常的,如经过增加衣服后,仍然感到手足不温、寒凉如冰,就要多加注意了。中医认为,天人合一。也就是说天气、气候等外界环境与人是一个整体,外界气候的变化必然对人产生一定的影响。寒主凝滞,寒气成为天气的主导后,人体内的经脉也会随之而收引,气血运行也会随之而减慢。人体手足的运动、筋脉的伸展,主要靠气血来滋养,气血运行减慢,必然导致手脚的气血不足,使人们感到手足不温而凉。除了气候的因素外,人体的正气不足,尤其是阳气的不足也是一个重要的原因。

人体的正气不足,尤其是阳气的不足。中医认为:阳虚则寒。阳气主温主外,阳气不足,人们就会感到形寒肢冷,尤其是手足,中医称之为“四末”,是肢体的末端,气血运行到手足需要阳邻勺推动,阳气不足,推动力弱,手足气血不足,故见寒凉而不温。

阳气不足之人,首先会怕冷,别人穿短袖,他却穿长袖的衣服。手脚冰凉,这种冰凉,无论夏天冬天,手脚冰凉,和血虚的夏天热,冬天冷是不一样的。

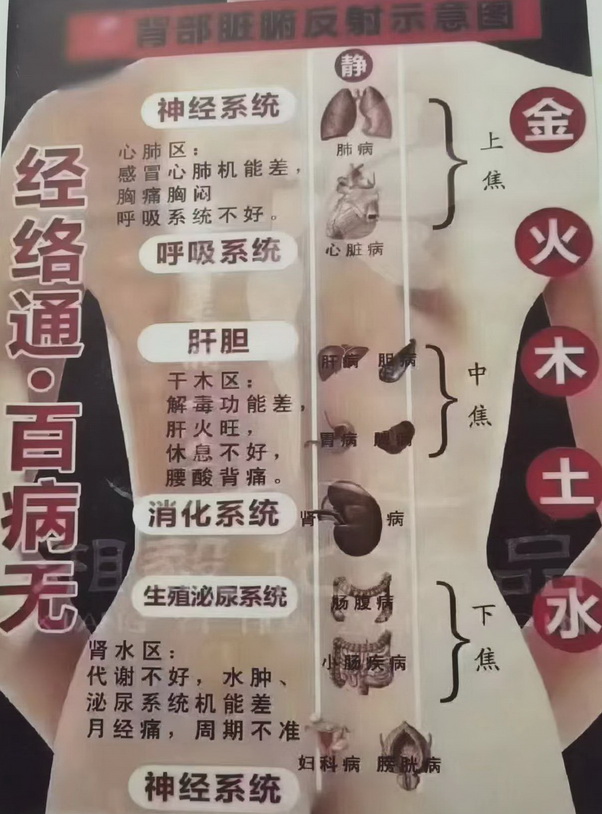

阳衰则气虚,五脏各有病像

阳虚的人,脸色往往是苍白的,或者严重了以后是发黑的,甚至出现两个乌黑的眼圈,像烟熏的一样。如果落到具体脏腑上,除了前面讲的总体的表现之外,五脏各自阳虚,会加上各自的表现,比如:心阳虚的人,会有心胸憋闷疼痛的症状;肝阳虚的人,会出现情绪抑郁低迷的情况;脾阳虚之人,会有食欲不振、恶心呃逆、大便稀溏等症状;肺阳虚的人,会咳嗽气短、呼吸无力、痰如白沫等症状。肾阳虚的人,会出现腰膝酸软冷痛、小便频数等症状。

女性宫寒腹痛,孕育失常

“宫寒”是中医学上的一个概念,直白地说就是“子宫寒冷”。但是,中医所说的“子宫”与西医所指的子宫不同,它的范围要更大些,包括子宫、卵巢等多种器官。

“子宫寒冷”并不单指某一种症状,而是中医学对患者形形色色临床症状的总结,例如月经周期延后,月经量少且色黑,有血块,甚至月经停闭不行;月经前或经期小腹疼痛,热敷后疼痛可得到缓解;白带清稀量多。严重的还可能造成不孕或妊娠后胎儿发育迟缓等等。

临床上造成“宫寒”的原因很多,它一方面与体质有关,例如那些平日就怕冷,手脚容易发凉的女性,由于体内“阳气”不足,就易出现“宫寒”。

6

护阳温阳,养生大道,防病之要

温补阳气当贯穿治疗始终

《素问·生气通天论》曰:“阳气者,若天与日,失其所则折寿而不彰,故天运当以日光明,是故阳因而上,卫外者也。”说明阳气在人生中何其重要,比作天与日,贯穿始终,主宰命运,有阳则生、无阳则死。

由于阳气不足,阳不制阴,则阴邪内生,日久成毒;或者阳气不足,脏腑功能活动障碍,其温煦、运化、宣发、疏泄、通调等功能失职,大量产生气、血、痰、湿、毒等实邪,并相互蕴结而成癌肿之征;或者阳气不足,阳损及阴,阴竭阳脱而夺人性命。

因此,在治疗疾病时,要自始至终温补阳气,或偏补其阳,或阴阳同补,或扶正(同补阴阳)与祛邪兼顾,这样才能取得较满意的效果。而温补阳气除了内服温热药物、食物和运动生阳热等外,局部温热疗法也是温补阳气的有效方法之一,更是治疗癌症的有效方法之一。

阳气不到的地方就是病,别再傻傻地补阳了,阳气只能养,不能补。

《黄帝内经》说:“阳气者,若天与日,失其所,则折寿而不彰”,所以养护阳气是养生治病之本,当阳气不足时,病症都会找上身来。

著名中医李可认为:“凡阴阳之要,阳密乃固”,当你的阳气处在一个固秘(饱满)的状态下的时候,才能达到阴平阳秘的健康状态。而人体所有器官、吃进去的食物,各种营养成分,这些东西是属于阴。因此阳气只能养,而无法补。与自然界的变化相同,人在春夏两季,耗费的阳气最多,所以在这个时候特别要强调养阳了。

阳气不足,易患6种小病痛

01

手脚冰凉

阳虚则生外寒,阳虚的人最大的特点就是手脚冰凉。这是因为四肢末端得不到阳气的温煦,血液循环差。

虚得越厉害 ,手脚的温度就越低,症状严重的人,膝盖以下、胳膊肘以下都是凉的。

不过有一种冷需要和阳虚的冷区别开来,就是四肢末端冰凉,手到了胳膊那里就不凉了,脚到脚踝以上就不凉了。

造成这种情况的原因通常不是虚了,而是堵了。往往是由于肝气不顺畅,导致气血壅滞,阳气闭塞于内,不能通达四肢。此时需要行气活血,而不是单纯的养护阳气。

02

怕寒怕冷还怕风

阳气足则机体功能状态就饱满,阳气虚化生的热量不够、抵御外寒的能力也差。这种怕风怕冷是长期的,不是暂时的,穿的衣服总比别人多,耐热不耐寒,常年体温偏低。头怕风吹、后背怕凉,但生病很少发高烧,往往是低热,到37度多就很难受了,吃退烧药也不好退。

气虚也会怕冷怕风,不同的是气虚一般会出现稍微活动就气喘、出汗的情况,此时补脾胃、补气效果更好。

03

频繁的感冒咳嗽

《黄帝内经》中有句话说:“邪风之至,急如风雨”。意思是说四时不正之气侵犯人体的时候,如风雨般迅速,让人防不胜防。

阳气足的人就算病了,症状看起来很严重,但来得快去得也快;而阳虚的人反而症状轻微,痊愈得慢。

因为疾病症状是阳气与外邪争斗的表现,阳气充足则“战况激烈”;阳气不足虽“战况缓和”,但邪气反而会直接入侵身体深处、缠绵反复,自然就好得慢。

04

过敏性鼻炎

过敏性鼻炎,西医又叫变应性鼻炎。症状表现为每天早晨起来,接连不断地打喷嚏,少则几个,多则十几个,在接触过敏原后随时打喷嚏。更尴尬的是,不感冒也有大量清水样鼻涕,有时还可能不自觉地从鼻孔滴下。

从中医的角度说,这就是正气不足、寒邪入侵于表、郁滞于鼻窍,主要跟肺、脾、肾的虚损有关,诱因多是空调的过度使用。

05

胃寒、胃痛、腹泻

有些人特别容易感觉胃部发冷,一受凉或吃些寒凉的就肚子痛、拉肚子,平时大便也经常不成形。这就是阳虚、脾阳不足引起的。脾胃是人体后天之本,是五脏的后勤部,如果脾阳不足,运化能力差,脾胃之气不能持续地供养五脏,最后阳气就会越来越虚。

所以大家平时不要贪凉,不能过多地喝冰饮、吃冰淇淋及寒凉食物,也不要随意乱用抗生素,这都会损伤阳气。

06

夜尿多、睡眠不好

有的人晚上没喝多少水,上床睡觉前也上厕所了,但睡到半夜还是要起夜,甚至还要起来好多次,第二天早上起来人昏昏沉沉的,整天没精神。这是肾阳虚的典型表现,身体里的水不能被运化利用,很快就变成废水排出去了,喝点水就跑厕所,小便清长。

“养阳”要先“护阳”

阳气就如同我们身上的“矿产”,“适度开采”才能长盛不衰。因此,养护阳气不仅要做到“开源”,更要重视“节流”。

不做以下损伤阳气、耗散阳气的事,才是最有效的养。 熬夜,总是超过晚上11点才睡觉; 冷饮和凉茶是日常饮品,喜欢吃生冷寒凉食物; 习惯光脚穿鞋,天气较凉时还爱穿凉鞋、拖鞋,天冷时露着膝盖穿短裙; 过度节食,营养不良; 长期在阴暗湿冷的环境中工作、生活; 长期、大量用抗生素、激素类、利尿剂、清热解毒中药等; 长期过量运动,或喜欢桑拿,出汗过度; 大汗淋漓后喜欢吹风,甚至洗凉水澡。 驱寒养阳,身暖气强 寒邪侵犯人体,都是从表到里,由浅至深的,所以当有外寒时要及时驱除。

驱寒有三个特别简单的办法,谁都能办到:晒太阳+泡脚+生姜红糖水

01

晒太阳

晒太阳可以壮人阳气,因此大人小儿都要常晒太阳。寒气重的人会边晒边打喷嚏,还有人晒太阳就流清鼻涕,这都是在排寒。

中医认为“头为诸阳之首”,是所有阳气汇聚的地方,凡五脏精华之血、六腑清阳之气,皆汇于头部,所以建议大家晒太阳驱寒时不妨重点晒晒头顶。

02

泡脚

而泡脚可以促进脚部血液循环,让寒气排出体外。同时,泡脚还能加快体内的新陈代谢速度,有助于缓解疲劳、改善睡眠状态。

但是泡脚时需要注意,泡脚的水温不宜过高,40-45℃左右为宜;每次泡脚的时间也不宜过长,持续15-20分钟即可。

另外,脚部有伤口的糖尿病患者、患有静脉炎或静脉曲张等血管病患者不宜泡脚。

03

生姜红糖水

“生姜+红糖”两者搭配有助于驱散寒气、温养阳气。

【做法】姜洗净切碎(去不去皮皆可),置入锅中,放入适量的水与红糖一起煮。先用猛火烧开,然后再用慢火煲半小时左右。煮好后趁热喝即可。

五脏阳气不足的五款食疗便方

心阳不足

桂枝甘草饮

桂枝 10 克,炙甘草 6 克,银杏 3 枚。将桂枝、甘草、银杏洗净,加水煎煮或用沸水泡后代茶饮。功效振奋心阳,温补阳气。适应证心阳不振,瘀血痹阻。症见“心动悸,脉结代。”胸闷气短,胸部发凉,胸痛,手足寒凉,怕风,唇舌青瘀等症状。

肝阳不足

羊肝粥

羊肝 50 克,粳米 100 克,胡萝卜 50 克。将羊肝去筋膜切碎,与粳米同煮,煮至半熟加胡萝卜丁再煮,至熟加食盐少许为粥。

功效:滋补肝肾,明目。

适应证老人雀盲,慢性肝病,精神差,萎靡不振,容易疲劳,常哈欠,多叹息等肝阳不足症状。

肺阳不足

玉屏风粥

防风10克,白术20克,黄芪40克,粳米60克,白砂糖少许。将桂枝、防风、黄芪洗净,加水煎煮后取汁,与粳米同煮为粥,或加姜、葱调味,再煮三沸即可。功效温补肺气,固表实卫。

适应证肺阳不足可出现卫外不固,气短乏力,常感冒,多自汗,或夜间咳嗽,气喘吁吁等症状,且容易悲观失望。

肾阳不足

鹿茸羊藿酒

鹿茸 30 克,淫羊藿 100 克,红糖 50 克,白酒1000 毫升。将鹿茸、淫羊藿洗净晾干,装入瓶中,再加入白酒和红糖,密封 7 天后,每晚饮用 25~30 毫升。

功效:温补肾阳,补益虚损。

适应证:肾阳不足,阳气衰乏,冬日畏寒,耐夏不耐冬,症见面色发暗,没有精神,性欲不强,性功能低下,或宫寒不孕,小便频数,夜尿多,腰膝酸软,或有腰腿冷凉发麻等症状。

脾阳不足

干姜白术粥

炮干姜 10 克,土炒白术 15 克,粳米 100 克。将干姜、白术去杂质,加水煎煮取汁,再与粳米同煮为粥,或加生姜、香葱调味,再煮三沸即可。

功效:补脾健脾,温中除湿。

适应证:腹部有冷感,喜嗜热食,症见喜温恶寒,食欲不振,消化不良,不敢进食生冷水果,若吃冷食或腹部受凉即泻,伴腹胀肠鸣,且比常人更易肥胖等。

非特殊说明,本博所有文章均为博主原创。

如若转载,请注明出处:https://www.hezhubi.com/sun.htm

共有 0 条评论