新能源产业链全景图

以下是正文:

新能源在“碳中和”,“3060”目标背景下,长期投资的一个优质赛道。当下新能源方向可能估值都不便宜。从产业链和未来3年左右时间,产业链内核心环节、优质公司、产能持续扩充,有大成长空间的公司依旧值得跟踪关注。

也是未来几年价值成长投资绕不开的方向,今天整理新能源产业链核心方向和产业链优质龙头标的。供大家参考梳理产业链上下游,涉及锂电池、氢燃料、锂电池各核心环节产业链、光伏、风电、充电桩等30个产业链环节。

以下是正文(建议收藏):

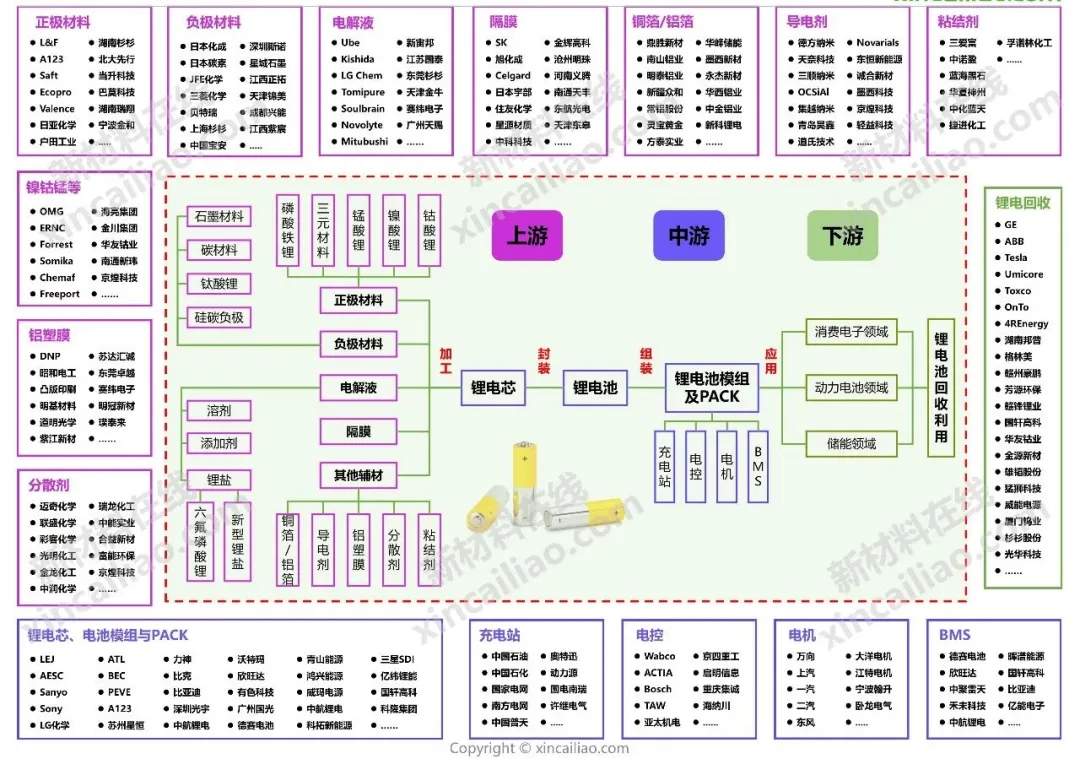

电池产业链全景图

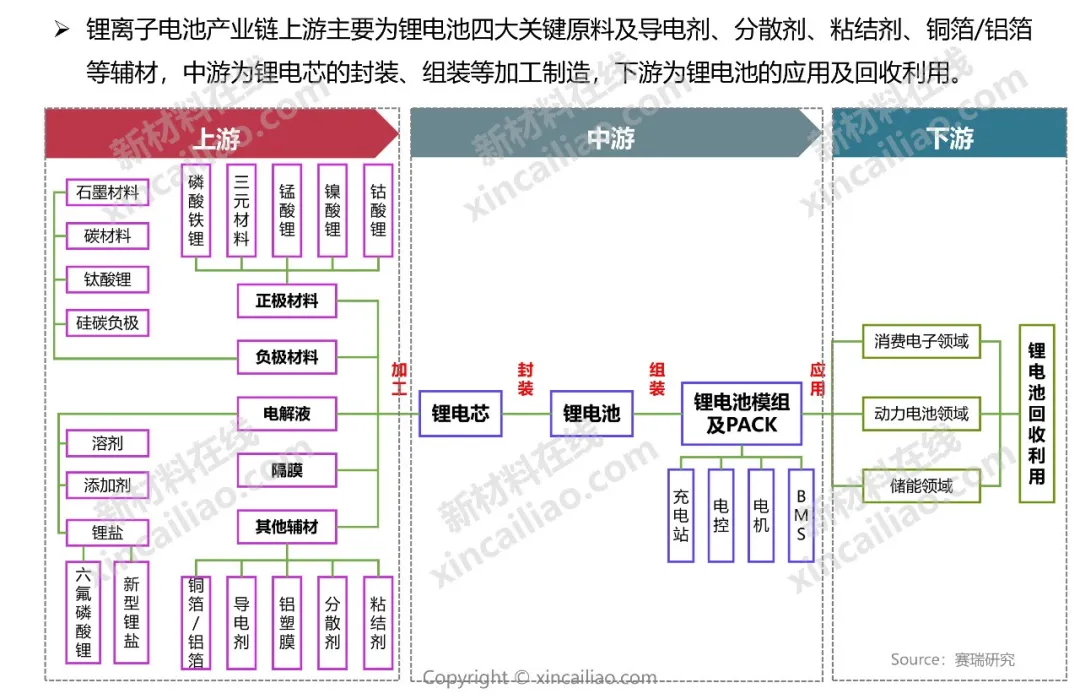

锂电池产业链全景图

氢燃料电池产业链全景图

燃料电池催化剂产业链结构图

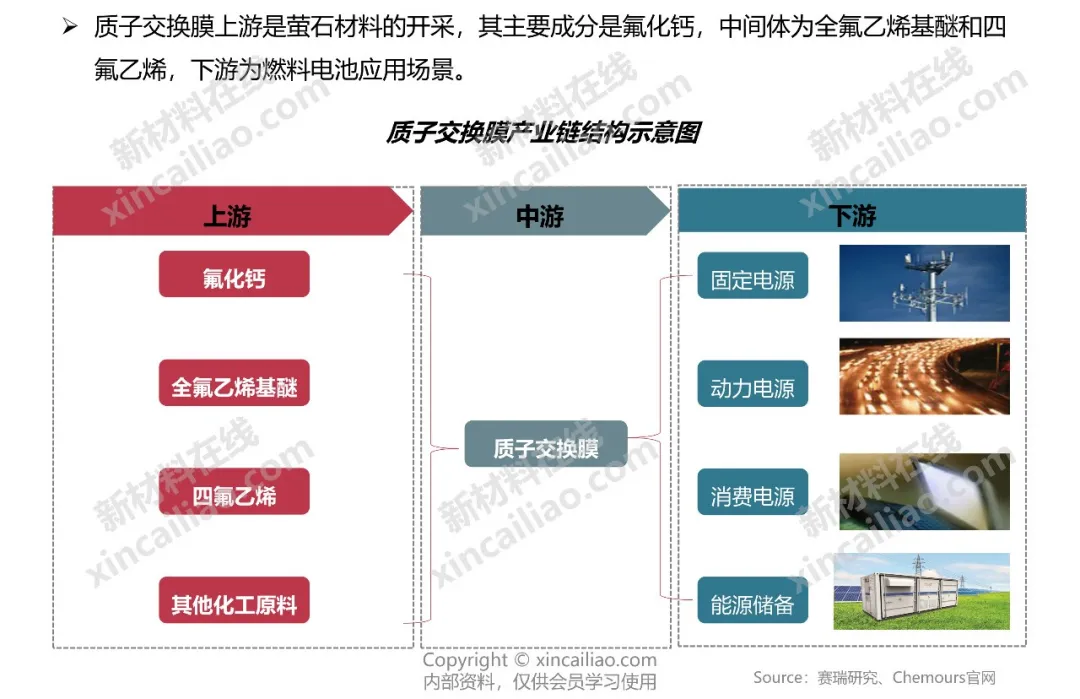

燃料电池膜产业链结构图

燃料电池产业链结构图

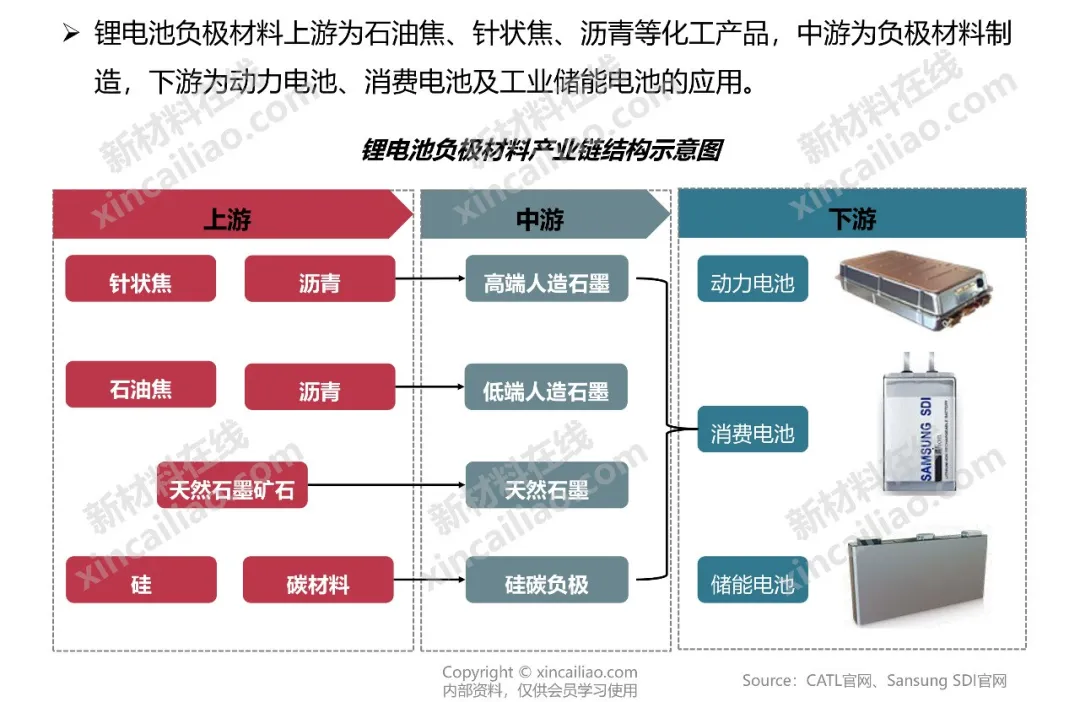

锂电池负极材料产业链结构图

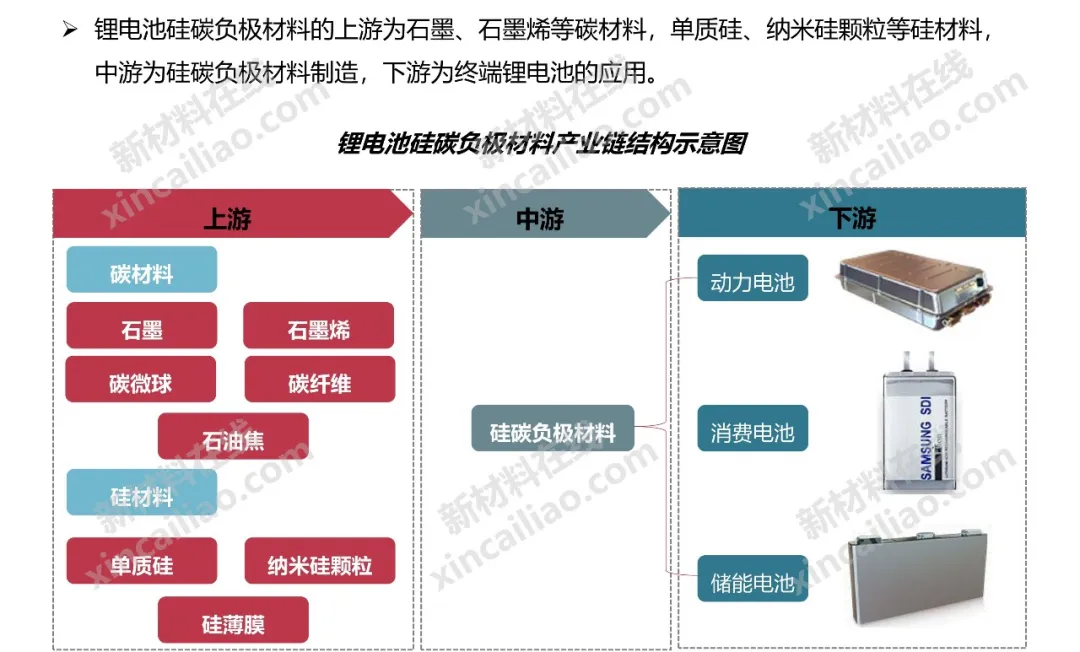

硅碳负极材料产业链结构图

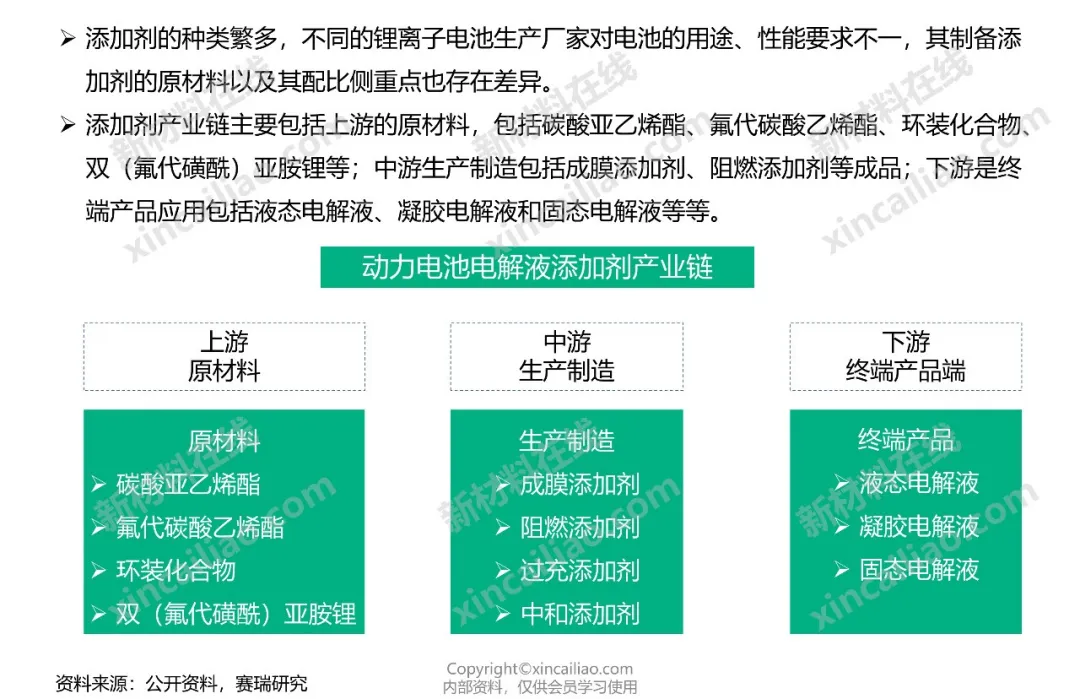

动力电池电解液添加剂产业链结构图

动力锂离子电池产业链结构图

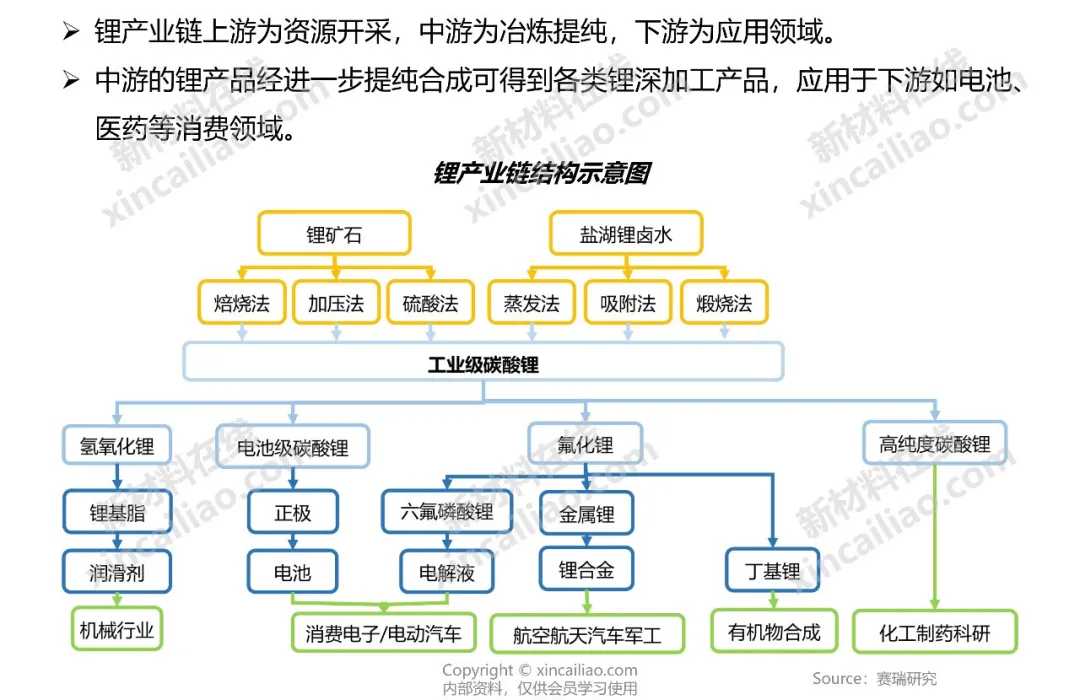

锂产业链结构图

锂电池隔膜产业链结构图

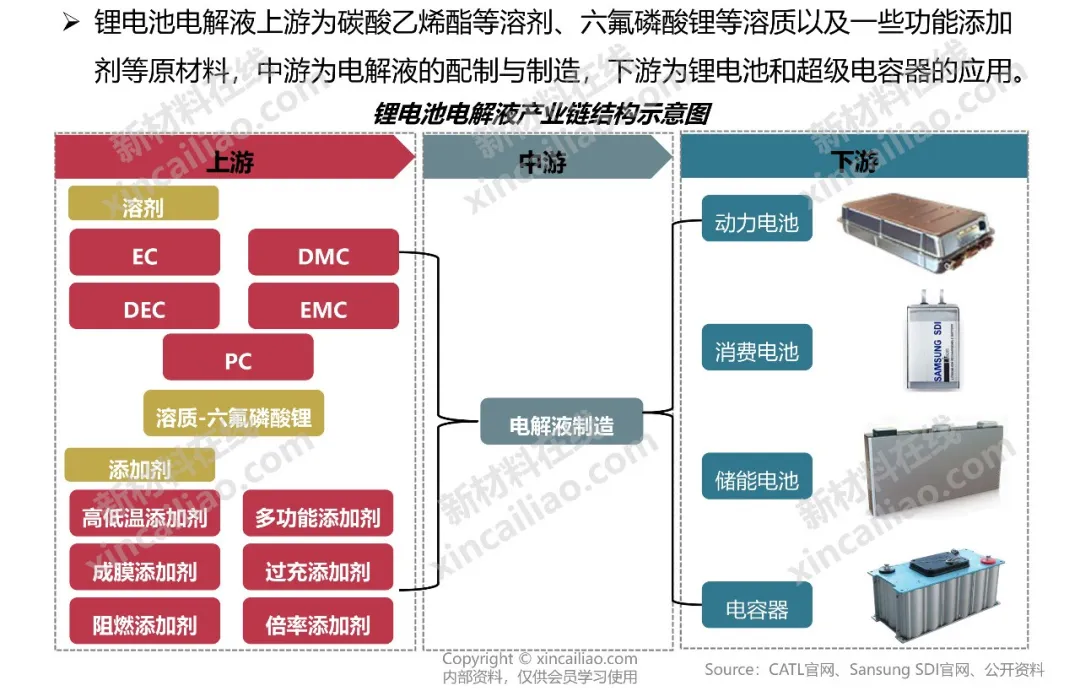

锂电池电解液产业链结构图

锂电池粘结剂产业链结构图

锂电池正极材料产业链结构图

充电桩产业链全景图

光伏产业链全景图

核电产业链全景图

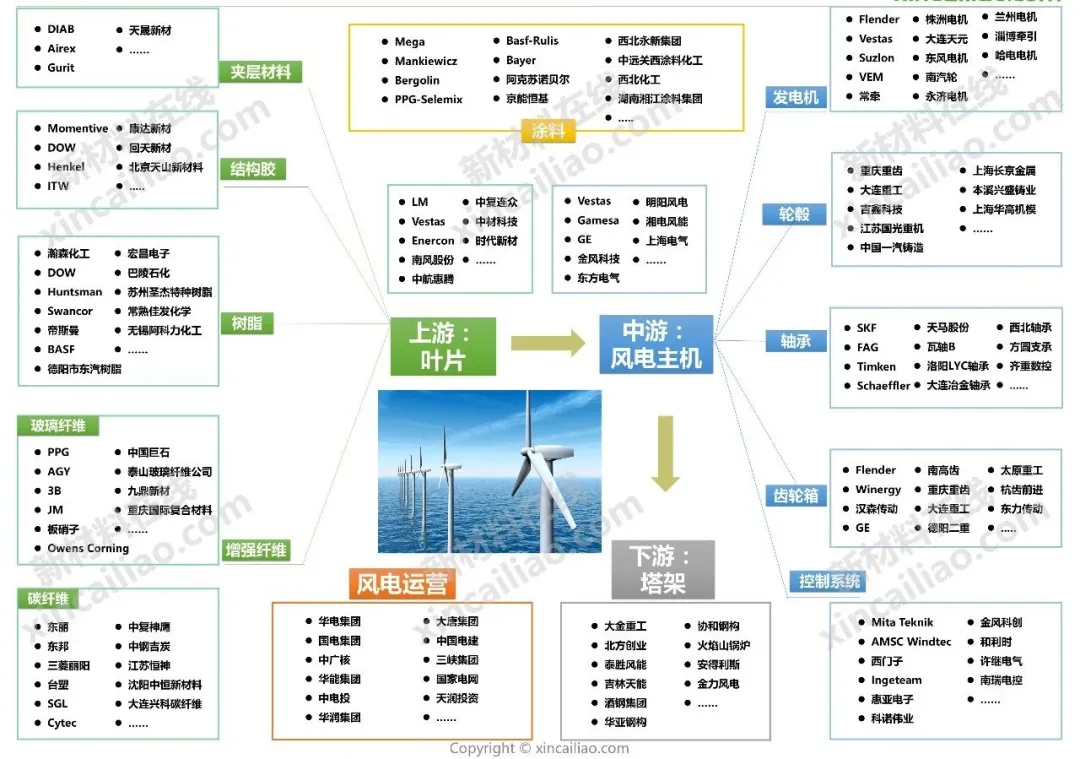

风电产业链全景图

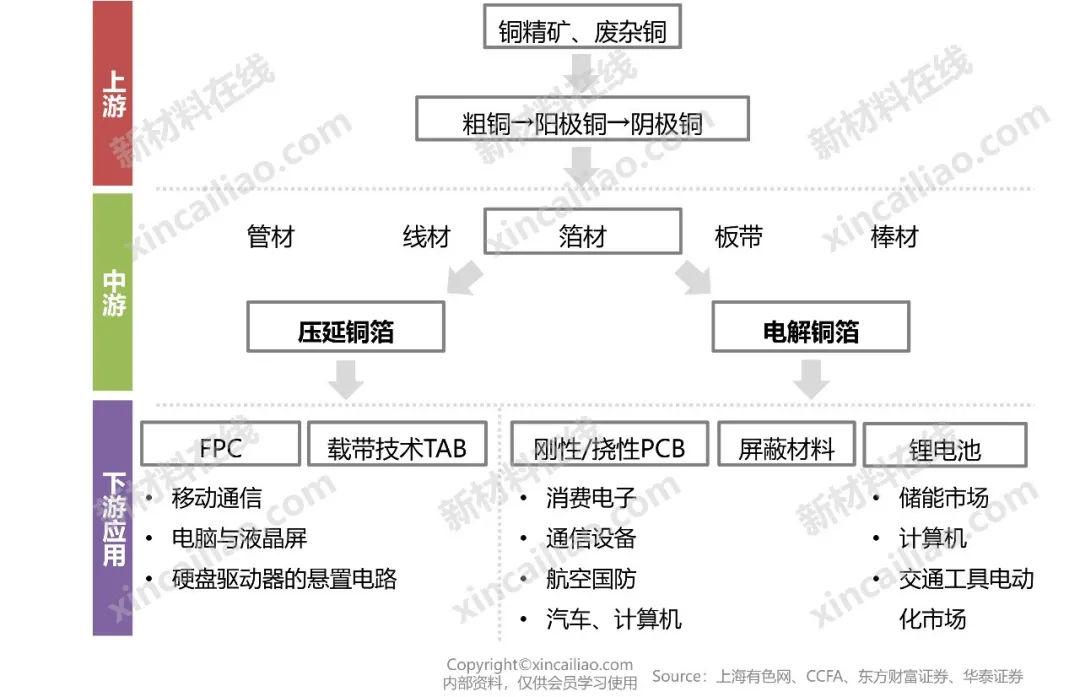

电解铜箔产业链结构图

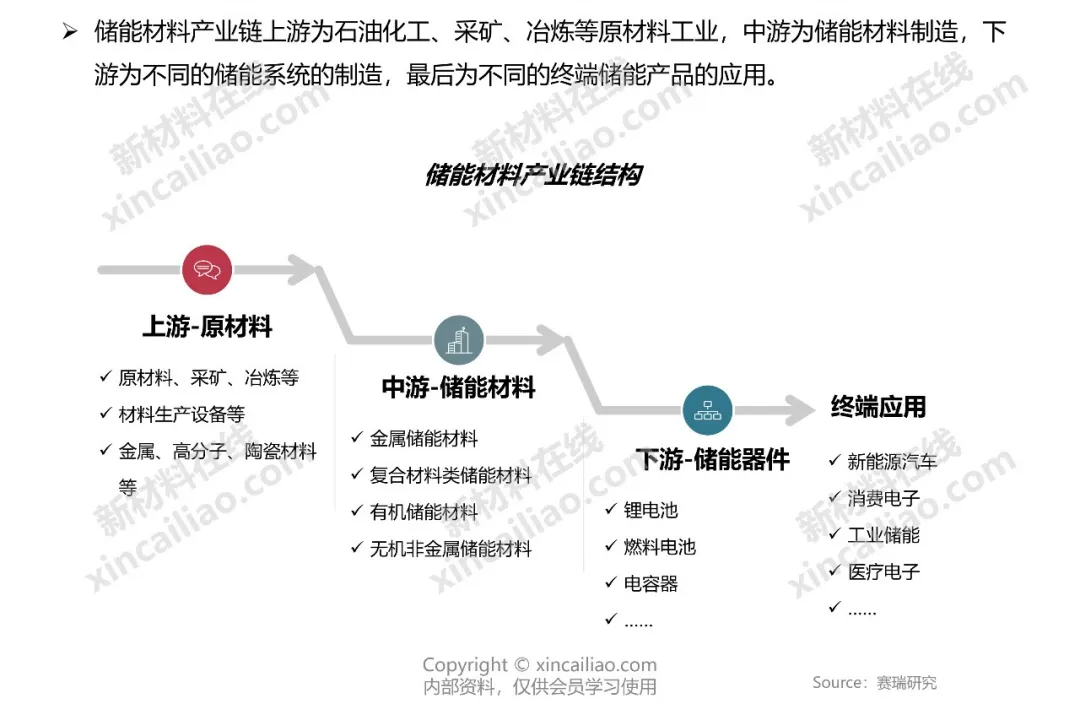

储能材料产业链结构图

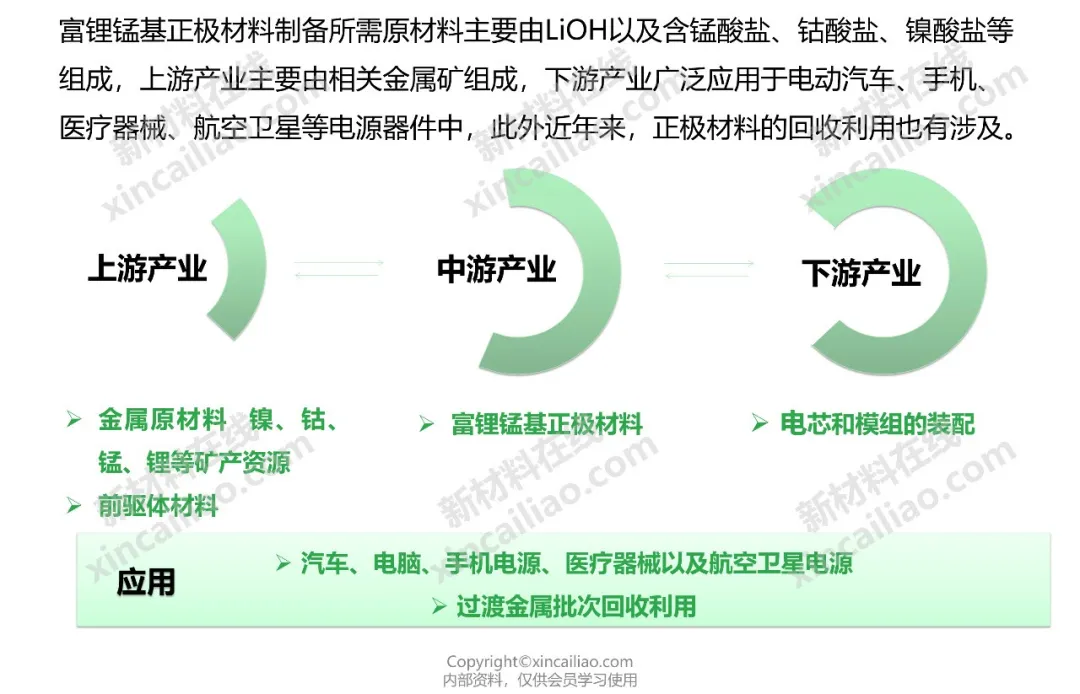

富锂锰基正极材料产业链结构图

钴产业链结构图

光伏背板产业链结构图

铝塑膜产业链结构图

质子交换膜产业链结构图

储气罐产业链结构图

光伏浆料产业链结构图

光伏玻璃产业链结构图

风电叶片产业链结构图

多晶硅产业链结构图

未来尚远——氢能源产业链简析

全文较长,各产业链公司在第五部分,诸位看官还请耐心~

一、氢能源的未来

高中时,我们就学过氢气燃烧的化学方程式:

2H2+O2==2H2O

热值高,密度小,排放物仅仅只有水蒸气,清洁又环保,可以说氢气是最完美的燃料。

但很可惜,我们无法从自然界中直接获取氢气,而通过电解的方式制取氢气,所消耗能源的价值远远超过了产生氢气所能贡献的价值。(至少我上高中时,老师是这么说的)

那么,氢能发展到现在,到底是个什么情况呢?

截止2020年底,我国氢能产量和消费量均已突破 2500 万吨,氢燃料电池汽车保有量为7355多辆,已建成加氢站128座。《中国氢能产业发展报告2020》预计,到2050年,氢能在交通运输、储能、工业、建筑等领域广泛使用,氢能产业链产值扩大,产业产值将超过10万亿元,全国将进入氢能社会。

别看2050年的产值10万亿好像很唬人,如果按照茅台现在2万亿市值,年化10%的增幅来计算,2050年也有35万亿市值了,所以预期来看,产业发展天花板并不是很高。

但是!氢能的未来不在于自身带动的产值高低,而在于其作为储能介质与波动巨大的可再生能源的结合。

二、氢气制造

氢能产业链的区分十分简单,按照制造——储运——应用即可划分为上中下游,先来介绍下氢产业链的上游,制氢环节。

制氢按照不同的工艺可以分为:“灰氢”、“蓝氢”和“绿氢”三类。

其中“灰氢”为目前我国的主要制备工艺,即利用传统化石能源制取氢气,同时排放温室气体。

而目前我国的几个龙头煤化工企业,基本已经过度到了“蓝氢”阶段,即利用二氧化碳捕捉与封存技术(CCS)降低碳排放。

少数顶级化工企业,例如宝丰能源,已经开始尝试“绿氢”生产工艺,前不久宝丰能源投资了10个亿用以建设分布式光伏制氢电站。

煤制氢是煤化工中的重要环节

虽然绿氢很好,但绿氢在2020年我国的氢气生产总量占比中还不足1%,主要原因还是因为绿氢(电解水制氢)太贵了。

表格中的电价偏低,一般弃电由于地理位置原因,氢气运输成本会高到无法承受,因此弃电制氢需要具备天时地利人和,而大部分省市的工业用电价格也要高于0.6元/kwH,具体还和电压等级相关,但哪怕是0.6元的电价,制备1kg氢气所需要的成本也比传统化石能源制氢贵了2倍左右。

因此,为了有效提高“绿氢”占比,在地理位置优越地区,开展分布式光伏制氢,即可以降低用电成本,在各制备氢气的方式中,占据成本优势,又可以使可再生能源就地消纳,避免并网对电网产生冲击,可谓是一举多得的举措。

三、氢气储运

除了生产制备成本外,运输成本一直居高不下也是氢能无法得到大规模应用的重要原因之一。

氢气储存方面,按储存的容器不同,主要可以分为:

1、盐/岩洞氢气储存

是目前大规模氢气储存的最佳方式(低成本、高可行性),但是该类储存方式受到天然地理条件的直接制约,对于天然盐矿床资源缺乏区域并不具备可行性。

受制于洞穴位置限制,在幅员辽阔的中国,不具备大规模铺开应用的可行性。

2、高压容器储存

在氢气用量较小且运输半径有限的情况下,采用高压气态储存在经济性和实用性上最优。

一般我们常用的氢气储存容器为高压气瓶,气瓶材质为金属(钢),氢气在遇到金属时会发生“氢脆”现象,使得金属变脆,长期使用会存在较大安全隐患。

而氢脆现象至今没有一个较好的处理方式。

氢脆是溶于钢中的氢,聚合为氢分子,造成应力集中,超过钢的强度极限,在钢内部形成细小的裂纹,又称白点。氢脆只可防,不可治。氢脆一经产生,就消除不了。

储氢罐

而在氢气运输方面,目前主要运输手段有三种,高压气氢、低温液氢和管道输氢。

其中高压气氢运输是现下主流的运输方式(配合高压容器储存),但也同样受到“氢脆”问题的困扰。

日本大规模推广的碳纤维气瓶

为保证氢气储运过程中的安全,氢能源利用走在前列的日本推出了碳纤维气瓶,但目前看来碳纤维气瓶的制造成本仍然过高。

此外,氢能运输成本与储运距离和储运量有密切关系。

短距离低用量(城市内)适合高压气态储运,但是需要高压容器的投资建设;中距离低用量(城际间)适合液氢储运,但是仍需要技术进步推动降本;长距离高用量(洲际间)适合管网运输,但是需要高额的基础设施建设投资。

四、氢气应用

氢气的应用主要可以分为三个方面:

1、应用于工业,氢气是煤化工的重要原材料,同时用氢气炼钢替代焦煤也可以极大程度上减少温室气体排放。

2、氢燃料电池,燃料电池与动力电池之争已经很多年了,目前虽然在交通领域,基本定调交通电气化,但在一些特殊场景下,氢燃料电池因其能量密度高的特性,具备一定的优势,比如飞机滑行期间代替化石能源供能。

3、储能。我最看好的应用方式,但问题如上所述,氢气的储运难度很大,虽然可以利用氢气储存下来分布式能源提供的能量,但如何将这部分能源输送出去难度很大。

五、氢能源产业链

5.1 制氢环节

按前文所述,目前我国的氢气制取环节主要以煤制氢为主,煤制氢也主要为化工企业,其制氢气的目的主要为生产后续化工产品而非出售。

按照利用的方式不同主要有:氢气制氨、氢气炼油、氢气制甲醇等。

代表企业:中国石化、中国神华、恒力集团、华鹏化工等。

以上企业基本代表着传统氢气制备工艺(言外之意:没前途)。

电解水制氢体量虽然只占到了1%,但其发展代表着氢能源的未来,目前电解水制氢气主要分两大阵营,传统化工企业与能源企业。

代表企业有:光伏巨头隆基股份,五大发电集团,宝丰能源,中泰化学等。

对于前两者而言,探索电解水制氢气是在摸索电能利用的新形势,挣钱是次要,押注未来发展趋势是主要目的。

而对于宝丰能源和中泰化学,作为传统的化工企业,涉足光伏制氢,一方面是由于地处西北(宁夏、新疆),光照资源丰富,用电成本低,另一方面也是为了响应国家双碳目标的号召,在未来碳交易市场中, 处于绝对优势地位。

因此,在制氢环节,重点关注宝丰能源和中泰化学,两者产品价格均处于历史高位,而其发展的光伏制氢工艺,成熟的CCS技术,也将为其在未来的碳交易中获利。

5.2 储氢环节

储氢目前还有关键技术和成本问题尚未解决,短期内并不看好储氢版块,A股标的也较少,比较正宗的有:深冷股份。

5.3 氢气应用

- 化工版块:上文提到的中泰和宝丰;

- 钢铁版块:八一钢铁、新钢股份等;

- 交通版块:中石油、东方电气、厚普股份、美锦能源、深圳燃气等;

- 储能版块:暂未有专注于氢气储能的上市公司。

以上企业,重点推荐美锦能源,美锦能源几乎拥有氢能源制备应用的全产业链,可以说是集上中下游于一身,根正苗红的氢能源公司。

美锦能源旗下飞驰燃料电池客车

在制氢方面:美锦能源是焦化龙头之一,拥有“煤-焦-气-化”完整的产业链,其子公司是华北地区最大的氢气生产厂家之一,是北京市唯一具备合格资质氢能生产厂家。

在储运方面:在京津冀地区,美景能源已经完成了制、储、运、加(加氢站)全产业链布局,同时在山东、渤海湾、大湾区等地区均有氢能产业链布局。

在应用方面:

- 美锦能源控股华南地区最大的氢燃料电池商用车整车企业——飞驰汽车,主要生产燃料电池客车、厢式物流车、轻重卡等商用车。

- 公司参股广东国鸿氢能科技有限公司,该公司在国内燃料电池电堆市场占有率达70%以上。

如果未来氢能源的发展步入类似光伏这样的市场驱动阶段,我相信美锦能源就是下一个隆基股份。

六、结语

目前氢能的发展还处在政策驱动环节,产业链上下游的成本还显著高于市场上的其他可替代能源,而氢能的应用形式正在逐渐明朗,未来实现氢能的普及也只是时间问题,但目前未来尚远。

从应用角度而言,我更看好氢能作为储能介质在未来的发展,而就整体而言,氢能概念公司中,美锦能源实力最为雄厚,业态最为完整,本人也最看好其在氢能市场化后成长为隆基股份那样的巨头,但对于短期氢能源的炒作,都是投资者对于政策的预期罢了,氢能大规模盈利的时间尚早。

如果你一定要参与氢能源的炒作,那记得只买龙头哦~

其他相关阅读:

等不起3年5年,别买氢能源

作者:文雨 编辑:小市妹

氢能源在A股太火了,近一个月内同花顺氢能源指数涨幅就超过20%,具体到个股,金博股份涨了超过30%,美锦能源超过50%,中泰股份更是超过80%……

▲图源:同花顺iFinD

不得不问,氢能源会不会像去年的半导体行情一样,只是短暂的欢愉?

从奥运火炬到热水系统,再到穿梭其中的摆渡车,日本似乎在借东京奥运会向世界展示其氢能源战略转型的成功,但以氢能源为支撑的奥运社区只是能源革命中的一个乌托邦而已。

【有前途】

不管是用作燃料电池,还是用于储能,氢能源都大有前途,这主要基于其三大优点。

首先,氢气热值是常见燃料中最高的,可达142KJ/g,这一水平大约是石油的3倍、煤炭的4.5倍。这意味着,消耗相同质量的能源,氢气所提供的能量是最大的,顺应汽车轻量化的大趋势。

其次,氢气燃烧的产物是水,完全无污染,能够真正实现理论意义上的零碳排放。

最后,储量丰富,氢元素是宇宙中含量最多的元素,水资源中蕴藏着大量可供开发的氢能。

1970年,通用汽车最早提出了“氢经济”的概念,希望利用氢的化学性质实现清洁能源的循环利用。燃料电池是氢能源应用的一个重要场景,其原理就是氢气与氧气通过电化学反应产生电能。需要强调的是,该过程只是一个电化学过程,并非氢气和氧气的燃烧过程,因此安全性很高。

2011年,福岛核电站发生核泄漏,日本再次响起“无核化”呼声。迫于民众压力,2013年,安倍政府提出《日本再复兴战略》,将发展氢能定为国策,日本从此开启了氢能转型战略。为顺应国策,丰田、本田、日产等日本车企开始发力氢动力汽车,氢燃料电池进入商业化加速阶段。

储能为氢能发展带来了新的想象空间,风电、光伏等新能源具有天然波动性和不可预测性,除了高波动性将导致电网运行安全风险增加,储能系统不仅可以平抑新能源发电的波动性,还能减少能源浪费,是风、光并网的刚需和标配。

按照能量存储形式,目前储能可分为电储能、热储能和氢储能,其中氢储能在理论上是非常有前途的。

氢气是一种极佳的能量存储介质,既能以气、液态的形式存储在高压罐中,也能以固相的形式储存在储氢材料中。除此之外,氢储能的能量密度高,是少有的能够储存百GWh以上的能量储备技术,而且可同时适用于极短或极长时间供电。

▲图片截取自东北证券

7月23日,国家发改委和国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,明确到2025年我国新型储能装机规模超过30GW,未来五年,我国新型储能的装机规模将有八倍的增长空间。

从理论出发,氢能源的爆发似乎就在眼前,但现实却并非如此。

【困在成本里】

成本是制约一项技术普及的核心壁垒,在广义新能源领域,光伏、风电、锂电池等之所以能够大行其道,根本原因就是在降本层面取得了跨越式的胜利。

十年之前,国内光伏的标杆电价为1.15元/千瓦时,远高于火电成本,而到了2020年,光伏竞价项目的加权平均电价降到了0.372元/千瓦时,较2011年大幅下滑了67.7%。BloombergNEF的数据显示,在2010年到2020年的十年间,全球锂离子电池组平均价格从1100美元/kWh降至137美元/kWh,降幅近90%。

相比之下,氢能源的商业化依然没能越过成本的藩篱。

氢能产业链大致可分为制氢、储运、加氢站、氢燃料电池等环节,要想推动氢能的普及,每一环的成本均需要大幅下滑。

目前主要的制氢技术包括工业尾气副产氢、电解水制氢、化工原料制氢、化石燃料制氢等,用化石燃料制氢效率高,但碳排放高,可再生能源电解水制氢无污染,但效率低。

按照制氢的清洁程度,可将得到的氢气分为灰氢、蓝氢、绿氢,理论上绿氢才是未来真正的清洁能源,但成本也高得多,绿氢的生产成本约4美元/kgH2,而灰氢和蓝氢的生产成本在1.5-2美元/kgH2左右。

▲图片截取自东北证券

由于中国大部分加氢站没有站内制氢的能力,因此又多了一层运送环节的成本,而运送氢气的工业氢卡车的运输费用是相对比较高的,根据东北证券测算的数据,当前不同形式的氢气运输成本大致为2美元/千克。

加氢站的固定建设成本同样非常高,据GGII不完全统计,截至去年底,全国在建和已建加氢站共181座,其中已经建成124座,大多数是加氢能力为500kg/d(12h)的加氢站。要知道,我国建设一个日均加氢量500kg的35MPa固定式加氢站的建设成本约1200万元,大型加氢站的建设成本甚至能达到4000万元。

各环节的成本加总使得氢气的终端使用价格高居不下,在和其他能源的对比中处在比较劣势的地位。

2020年,加氢站的氢气售价约为10美元/kgH2(约67元/kgH2),对应氢动力汽车的百公里成本约65元,相比之下,电动车的百公里成本约10元,汽油车的百公里成本为33元。经济性不足叠加加氢站匮乏,氢燃料电池车的销量难以释放,2020年,全球氢燃料电池汽车的销售量仅9006台,同比下滑了9.1%,其中美国937台,德国308台,中国1177台,韩国5823台,日本761台。这一数据和去年全球324万辆的新能源电动车销量相比差了N个数量级。

氢燃料电池发展最快的领域是重卡,根据光大证券的预测,2030年,燃料电池重卡在政府补贴支持的情况下(约60万人民币)经济性大致可以和柴油重卡媲美;到2050年,燃料电池重卡经济性有望优于柴油重卡。

【技术待提高】

“日本人发明了锂电池,韩国人把它做大,中国人把它做到世界第一。假如我们不是世界第一,我们没有存在的价值。”

曾毓群道出了中国在锂电产业上的野心和骄傲,而对于氢能源产业,中国同样是雄心勃勃。

2019年,氢能源被首次写入《政府工作报告》,随后便出台了《中国氢能产业基础设施发展蓝皮书》,根据规划,力争到2030年是实现加氢站数量1000座,燃料电池车200万辆。

传统能源企业和新能源企业纷纷响应,中石化和隆基分别成了两大阵营中的先锋。今年3月,隆基成立氢能科技公司,李振国亲自担任法人和董事长,剑指光伏制氢;几乎在同一时间,中石化宣布将建设1000座加氢站或油氢混合站,目标是成为中国第一大氢能公司。

仅仅过了不到一个月,央视《对话》推出特别节目——《碳中和倒计时:氢能之热》,时任中石化董事长的张玉卓和隆基股份总裁李振国作为特邀嘉宾为中国氢能的未来描绘了一幅壮丽的蓝图。

前途是光明的,但道路也一定是曲折的,相较于光伏、风电、锂电池等产业,中国在氢能源领域的技术储备是显著落后的。

在制氢环节,电价和电解设备是导致当前绿氢生产成本高局不下的重要原因,二者的成本占比分别达到50%和40%,而PEM电解槽又是电解设备的核心,其在制氢系统总成本中的占比近50%。截止到目前,PEM电解槽的核心技术和规模化生产厂家均为国外领先龙头公司,包括Nel(德国)、ITM Power(英国)和康明斯(美国)、西门子(德国)等厂商。

▲图片截取自东北证券

再比如储氢瓶,目前国内氢燃料电池汽车领域应用的储氢瓶大多是35MPa的铝内胆纤维全缠绕储氢瓶,这种储氢瓶外部包有一层高端碳纤维,而该材料主要依赖从日韩进口。

日本东丽、日本东邦、韩国SK等日韩企业占中国进口储氢瓶用碳纤维70%以上的市场份额,去年日本东丽对我国实行碳纤维断供,不仅引发碳纤维价格飙升,也直接扰动了储氢瓶的生产。

电堆及其零件和材料是整个燃料电池汽车产业的核心,成本占比达到44%,而该领域的技术门槛非常高,加拿大巴拉德(Ballard)和水吉能(Hydrogenics)掌握了最领先的电堆技术。此外,催化剂、质子交换膜、膜电极等电堆核心零部件也并没有完全实现国产化,而且生产效率较低,形成稳定的供应体系尚需时间,成本在短期内很难降下来。

▲图片截取自万联证券

2020年,氢能在我国能源体系中的占比不足1%,根据中国氢能联盟的预测,到2030年,中国氢气需求量将达到3500万吨,在终端能源体系中占5%,到2050年氢能将在中国终端能源体系中占比将达到10%。

丰田章男曾不止一次的强调氢能才是终极能源,而在马斯克眼里,氢动力汽车是一个“愚蠢得令人难以置信”的想法。

站在商业竞争的角度,丰田章男和马斯克的理念走向两个极端并不奇怪。而从客观现实出发,二人的观点都是错的,氢能源在未来是新能源大家庭的重要补充,但前提是完成有效降本,目前行业的确定性和能见度都还不高。

投射到投资上就是一句话:氢能源是风口,但现在还不是炒作的时候。

非特殊说明,本博所有文章均为博主原创。

如若转载,请注明出处:https://www.hezhubi.com/energy-3.htm

共有 0 条评论